電源ユニットの規格や規格の選び方、選ぶ際の注意点について解説します。

規格によっては本体サイズが異なる上、同じ規格でも奥行きの長さに違いがあるため、PCケースに合わせて適切なものを選ぶ必要があります。

主流となっているのはATX規格ですが、小型のPCケースやスリム型ではSFX規格が用いられることもあります。

この記事では、ATX、EPS、SFXなどさまざまな電源ユニットの規格と、選ぶ際の注意点について詳しく解説します。

まずは、電源ユニットに規格について知っておくべきことをまとめた上で、具体的に規格の種類や違いを解説していきます。

この記事で知ってほしいこと。

- 自作PCではATX電源が主流(ほとんどATX規格)

- スリム型や小型のPCケースを使いたい場合は、SFX、SFX-L規格が選択肢に入る

- 電源ユニットの規格とPCケースの対応電源規格が合っていること。

- 規格が一致しても電源ユニットの奥行きが様々なので、PCケースに搭載できる奥行きの最大サイズに要注意

目次

電源ユニットの規格について

まずは、電源ユニットの規格について知っておくべきことをまとめて解説します。

電源ユニットの規格によって、本体サイズがある程度決まっています。

そのため、電源ユニットを選ぶ際には次の点に注意する必要があります。

- PCケースの電源規格に対応していること

- PCケースに収まる電源ユニットの長さ(奥行き)であること

最も一般的なのはATX規格ですが、小さなPCケースやスリム型のPCケースにはSFX規格が使われることが多いですね。

これらの違いについて、詳しく解説していきましょう。

PCケースの電源規格に対応していること

電源ユニットの規格はさまざまで、それに伴って物理的なサイズも異なります。

そのため、PCケースを選ぶ際は、どの電源ユニットの規格に対応するかを確認しておきましょう。

例えば、ATX規格の電源ユニットは一般的なデスクトップPCに使用され、そのサイズは幅150mm、奥行き140mmから180mm、高さ86mmが標準とされています。(具体的な規格別のサイズなどは後程解説します。)

一方で、小型のPCケースに適したSFX規格の電源ユニットは、幅125mm、奥行き100mm、高さ63mmと、ATX規格よりもコンパクトです。

そのため、電源ユニットを選ぶ際は、PCケースに対応している電源規格のものを選ぶ必要があります。

万が一、規格を間違えてしまうと、PCケースに電源ユニットが入らなかったり、ネジが合わずに入らなかったりするので、よく確認して電源ユニット、PCケースを選びましょう。

PCケースに収まる電源ユニットの長さ(奥行き)であること

電源ユニットの規格とPCケースの対応電源規格を合わせる必要があると説明しましたが、同じ規格の電源ユニットでも奥行きの長さが違うことがあります。

例えば、ATX規格の電源ユニットは幅や高さは統一されていますが、奥行きについては奥行き140mmから180mmと様々な長さがあります。

特に、大容量の電源や高機能なモデルでは内部の部品が多く、それに伴い奥行きが長くなる傾向にあります。

そのため、自分のPCケースに合った電源ユニットを選ぶ際には、PCケースの対応規格を合わせるだけでなく、実際のサイズ(奥行き)も確認することが重要です。

最近では、PCケースの仕様に対応している電源規格だけではなく、最大何mmまでの長さに対応しているかの記載もあるので、必ず、その長さ未満のものを選ぶようにしてください。

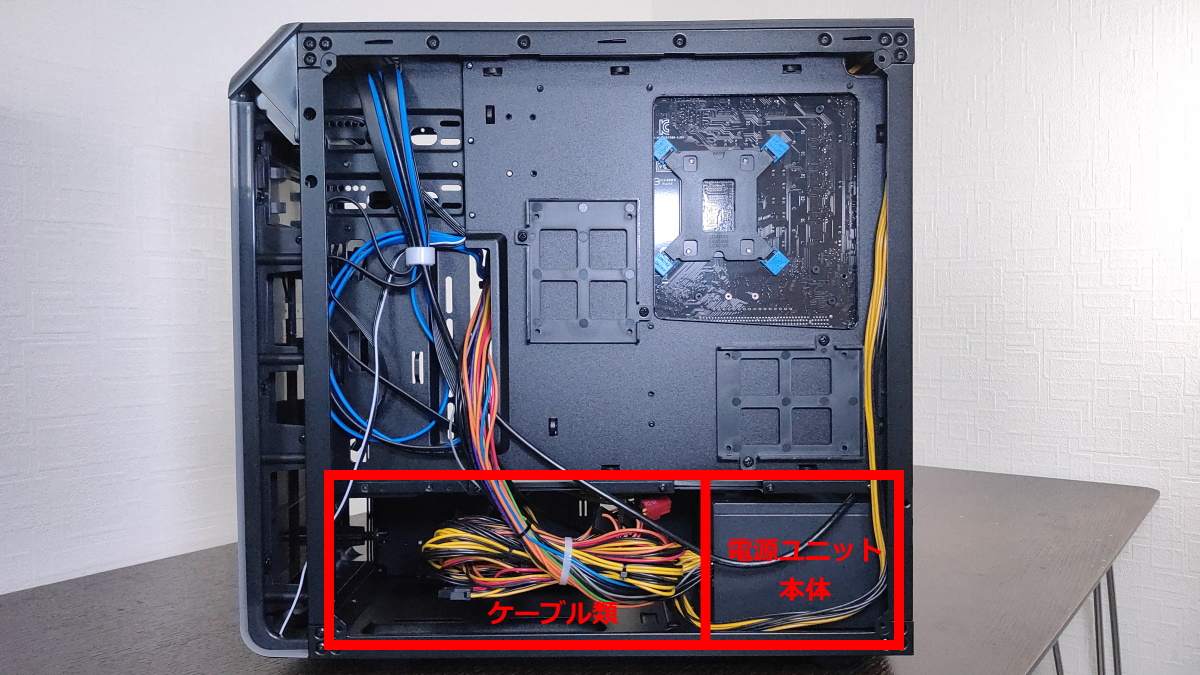

電源の奥行きは、画像でいうと電源ユニット本体の横の長さのことですね。

パソコンの後ろ側から見て、奥行きと考えると分かりやすいと思います。

また、仮に奥行きの長さが大丈夫でも、電源ユニットから出ている余ったケーブルを収納しないといけないので、そのスペースも確保した奥行きが欲しいですね。

PCケースによっては、電源ユニットの近くにストレージのブラケットがある(※)場合も多いので、それも含めてケーブルが収まりそうなスペースがあるかも確認しましょう。

※この画像のモデルにはブラケットはありませんが、PCケースによっては、ケーブル類の赤枠の左半分ぐらいがブラケットになります。また、ブラケットは取り外し可能でスペースを増やすこともできれば、取り外しができない場合もあります。

もし、スペースが取れなかったり、そもそもそんなことを考えたくない方は、不要なケーブルを取り外しできるプラグイン対応の電源ユニットがおすすめですね。

ATX規格が主流

ATX規格の電源ユニットは、自作PCで最も普及している規格です。

一般的なミドルタワーケースであれば、まず間違いなくATX規格が選択肢に入ってくるかと思います。

小さめのPCケース・スリム型PCケースなどはSFX規格

SFX規格は、ATX規格よりも一回り小さいサイズで設計されており、コンパクトなPCケースに適しています。

そのため、GPUを搭載しないような、普段使い、ビジネス用途のパソコンでよく見るスリム型のPCケース、あるいは、小さめのPCケースで使われることが多いです。

SFX電源ユニットは、小型ながらも必要十分な電力を供給する能力を持っており、限られたスペース内での効率的なエアフローを実現するために、ファンサイズや配置にも工夫が凝らされています。

ただし、SFX規格の電源ユニットはATX規格のものに比べて選択肢が少ないため、自分のPCに合ったモデルを選ぶ際には、出力容量やコネクタの種類、寸法などをしっかりと確認する必要があります。

電源ユニットの規格の種類

電源ユニットの規格の種類やサイズ、違いなどを解説していきます。

電源ユニットの規格は次の通りです。

- ATX規格

- SFX規格

- SFX-L規格

- EPS規格

- SSI EPS規格

- FlexATX規格

- TFX規格

- BTX規格

この中で主流なものがATX規格で、その次に小さいPCケースを使いたい場合は、SFX、SFX-L規格を使うことが多いです。

これらの規格について、詳しく見ていきましょう。

ATX規格

ATX規格は、コンシューマー向けのパソコンでは、主流の電源規格です。

そのため、自作PCをする方であれば、まず始めに選択肢に入ってきます。

1995年にインテルによって導入されたこの規格は、電源ユニットのサイズ、形状、電力供給の仕様を定めており、多くのマザーボードやPCケースと幅広く互換性があります。

具体的なサイズは次の通りです。

幅 :150mm

奥行き:125~220mm

高さ :86mm

奥行きに幅があり、高い電源容量、多機能・高機能なほど、奥行きが長くなる傾向にあります。

そのため、PCケースを選ぶ際は、電源ユニットの規格だけでなく、対応している電源の長さも確認しておきましょう。

(奥行き:125mmのATX電源)

(奥行き:220mmのATX電源)

奥行きが最小の125mmと最大の220mmを比較してみると、やはり長いですね。

コンパクトなサイズであれば問題ないですが、大きいサイズだと不要なケーブルを空いたスペースに押し込むことも考えると結構奥行きのあるPCケースが必要ですね。

さらに、エネルギー効率に関する80 PLUS認証を受けたモデルも多く、電力消費を抑え、電気代を節約することもできます。

ATX規格の電源ユニットは主流な規格であるため、様々な電源容量、機能、デザインの製品が登場しています。

そのため、幅広い選択肢があるので、自分好みの電源ユニットを探せると思います。

SFX規格

SFX規格は、コンパクトなデスクトップや小型なPCケースに適しています。

具体的なサイズは次の通りです。

幅 :125mm

奥行き:100mm

高さ :63.5mm

ATX規格に比べて小さく、省スペースを実現しながらも、300Wから800Wの電源容量に対応しているので、十分な電力供給能力を持っています。

エントリーレベルからミドルレンジあたりのグラフィックボードであれば対応できますね。

しかし、最新の高性能なグラフィックボードとなると必要な電力がさらに高くなりますし、小型のPCケース向けの規格であることを考えると、そもそもサイズが大きくなりがちな高性能グラフィックボードを搭載するのはサイズ的に厳しいでしょう。

PCケースが小さいと電源ユニットだけでなく、CPUクーラーやグラフィックボードなどのサイズにも制約を受けることが多いので、それを踏まえた上で、小型のPCケース、SFX規格の電源ユニットを選ぶようにしましょう。

SFX-L規格

SFX-L規格は、SFX規格よりもわずかに大きいサイズで、より高い電源容量と冷却性能を持った規格です。

具体的なサイズは次の通りです。

幅 :125mm

奥行き:130mm(SFX規格は100mm)

高さ :63.5mm

SFX-Lは、SFX規格よりも奥行きが30mm程度長く、ファンサイズが大きくなることで静音性が向上し、より多くの電力を供給できるようになっています。

この規格は、特にコンパクトながらも高性能なPCを組み立てたいユーザーに適しています。

小型でも安定した電力供給が求められるゲーミングPCやワークステーション向きですね。

SFX-L規格の電源ユニットについても、ATX電源よりはコンパクトなサイズであるため、PCケースや各種パーツの選択肢が限られることがあります。

そのため、それでもな気に入った小型のPCケースを使いたいといった場合に、選択肢に入る電源規格ですね。

EPS規格

EPS規格は、ATX規格の一種で、サーバーやワークステーション用の電源ユニットに特化した規格です。

この規格は、特に高い信頼性と出力安定性が要求される業務用コンピュータに適しているので、一般的なユーザーが選ぶ機会は少ないです。

一般的なATX規格の電源ユニットよりも奥行きが大きい傾向にあり、これにより、高い電源容量や豊富なPCI Expressのコネクタ数をもっているのが特徴です。

また、より多くの電力をマザーボードに供給することができるようになり、高性能なCPUやメモリ、複数のグラフィックカードなどを安定して動作させることができます。

サーバーやワークステーションを構築する際には、適切なEPS規格の電源ユニットを選択することで、システムの安定性と性能を維持することができます。

SSI EPS規格

SSI EPS規格は、大量のデータを処理するサーバーや高性能を要求されるワークステーション向けの電源規格です。

そのため、一般的な自作PCで使われるような規格ではありません。

FlexATX規格

FlexATX規格は、小型のマザーボードに適した電源ユニットの規格です。

具体的なサイズは次の通りです。

幅 :150mm

奥行き:81.5mm

高さ :40.5mm

SFX規格と比較すると、幅は長くなっていますが、その他な短く、さらにコンパクトなサイズとなっています。

そのため、相当小さめなPCケースを使いたい場合に選択肢に入ってくる規格です。

しかし、物理的なサイズから、そこまで高性能なPCは組めないので、使われる機会は少ないですね。

TFX規格

TFX規格は、コンパクトなデスクトップPCや小型のサーバーに適した規格です。

具体的なサイズは次の通りです。

幅 :85mm

奥行き:175mm

高さ :65mm

この規格は、省スペースを重視するシステムに最適化されており、一般的なATX規格よりも小さなサイズで設計されています。

ただ、この電源規格に関しても、対応した電源ユニットやPCケースをほぼ見かけたことがないので、自作PCをする上では無視していい電源規格です。

BTX規格

BTX規格は、従来のATX規格に代わるものとして開発された電源ユニットの形状規格です。

この規格は、より効率的な冷却と静音性を実現するために設計されました。

サイズに関しては、BTX規格は複数の形状があり、フルサイズのBTXから、より小型のpicoBTXまで幅広いサイズが存在します。

しかし、BTX規格は、ATX規格に比べて普及度が低く、現在では主流の規格ではありません。

というか、これに対応した電源ユニットやPCケースをほぼ見かけたことがないので、自作PCをする上では無視していい電源規格ですね。

まとめ:電源ユニットの規格・サイズはよく確認しよう!

電源ユニットの規格や選ぶ際の注意点を解説しましたが、まとめると次の4点はしっかりと覚えておきましょう。

- 自作PCではATX電源が主流(ほとんどATX規格)

- スリム型や小型のPCケースを使いたい場合は、SFX、SFX-L規格が選択肢に入る

- 電源ユニットの規格とPCケースの対応電源規格が合っていること。

- 規格が一致しても電源ユニットの奥行きが様々なので、PCケースに搭載できる奥行きの最大サイズに要注意

自作PCを組むとなると、一般的なサーズのPCケースであれば、ほとんどATX規格の電源ユニットを使うことになると思います。

また、小さめのPCケースを使ってコンパクトに収めたい!という方は、SFXなどのコンパクトな電源を使うことになると思います。

PCケースはパソコンの顔であり、自作PCであればその自由度も格段に高くはなりますが、物理的なサイズから高性能なパーツを搭載できないことも多いので、この兼ね合いも含めて、PCケースや電源ユニットを選ぶようにしましょう。

ジサログ:自作PC初心者ガイド

ジサログ:自作PC初心者ガイド