自作PCを組み立てる際は、電源ユニットの電源容量を正しく計算した上で、電源ユニットを選ぶことが重要です。

パーツ構成に対して過度にオーバーな電源容量であればパソコンの動作上は問題なのですが、逆に、パーツ構成に見合わない電源容量を選んでしまうとパソコンの動作が不安定になったり、そもそも起動できなかったりします。

そのため、どの電源容量が最適かをパーツ構成から計算する必要があります。

この記事では、電源容量の計算方法や各パーツの消費電力の目安などを解説していきます。

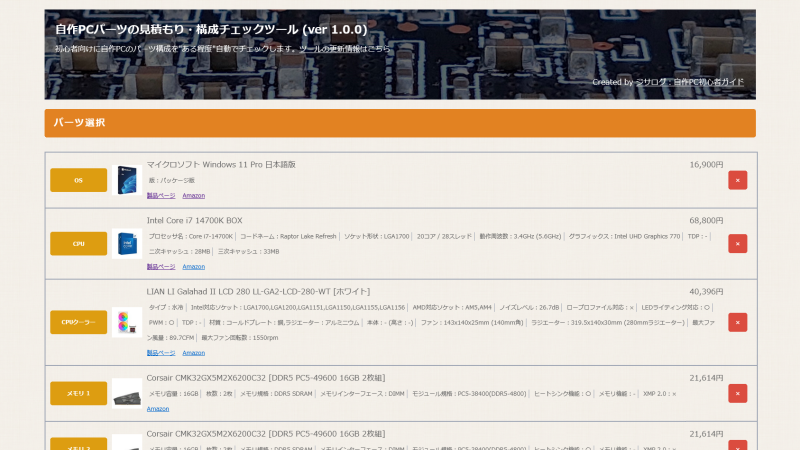

電源ユニットの計算は一見面倒に思えるかもしれませんが、パーツを選ぶだけで電源容量を計算してくれるツールも作ったので、ぜひご活用ください。

![]() ケンさん

ケンさん

目次

電源ユニットの電源容量について

電源ユニットの電源容量は、パソコンの安定性と効率性を保つために非常に重要です。

自作PCを組み立てる際やアップグレードを考える時に、各パーツの消費電力を考慮して適切な電源容量を選ぶ必要があります。

もし、電源容量が不足していると、パソコンの動作が不安定になることがあり、最悪の場合はシステムが起動しないこともあります。

逆に、電源容量が過剰に大きい場合はパソコンは問題なく動作しますが、電源ユニットのコストや無駄な電力を使うことになります。

そのため、使用するパーツの総消費電力を把握し、余裕を持たせた上で、最も効率的な電源ユニットを選ぶ必要があります。

電源ユニットの電源容量の計算方法

パーツ構成から必要な電源容量を計算する方法を解説します。

実際に計算するのはツールでやった方が早いので、ここでは実際に計算せずに、「実際にこういう感じで計算して容量を絞っていけばいいのね」と思ってもらえればOKです。

計算方法の全体的な流れとしては次の通りです。

全パーツの消費電力の計算

まずは、各パーツの消費電力(W/ワット数)を合計して、総消費電力を計算します。

CPU、メモリ、マザーボード、グラフィックカード、ストレージ、ケースファンなど全てのパーツのワット数を確認します。

CPUとGPUについては、公式ページの仕様情報に記載されているので、型番から検索して確認しましょう。

CPUとGPUの消費電力は、パーツ構成にもよりますが、パソコン全体の6~8割ぐらいになるので、漏れや間違えないようにしてください。

これ以外のパーツについて大体の目安で計算します。(目安やCPU・GPUの調べ方は後程まとめています。)

製品の仕様を見ても消費電力が載っていないことがほとんどですし、CPUやGPUと比べると微々たるものなので、計算しやすいように目安のワット数で計算して問題ありません。

各パーツの消費電力がわかったら、それらを合計します。

各パーツの消費電力の目安ついて

各パーツの消費電力の目安は次の通りです。

| パーツ | 消費電力の目安 |

|---|---|

| メモリ | 5W |

| マザーボード | 30W |

| NVMe SSD | 25W |

| SATA SSD | 3W |

| HDD | 24W |

| ケースファン | 3W |

| 光学ドライブ | 25W |

1台当たりの消費電力の目安なので、メモリやストレージ、ケースファンなど複数ある場合は1台ごと計算します。

これらの消費電力の目安と搭載しているパーツ・台数をもとに計算していきます。

CPU・GPUの消費電力の調べ方

CPUやGPUの消費電力は製品ごとに違うので目安はなく、型番で調べて公式ページの仕様表から消費電力を確認します。

仕様表のどこを見ればいいのか分からない方向けに、いくつか紹介しておきます。

それぞれ、型番でGoogle検索をして、公式ページに飛んで確認してます。

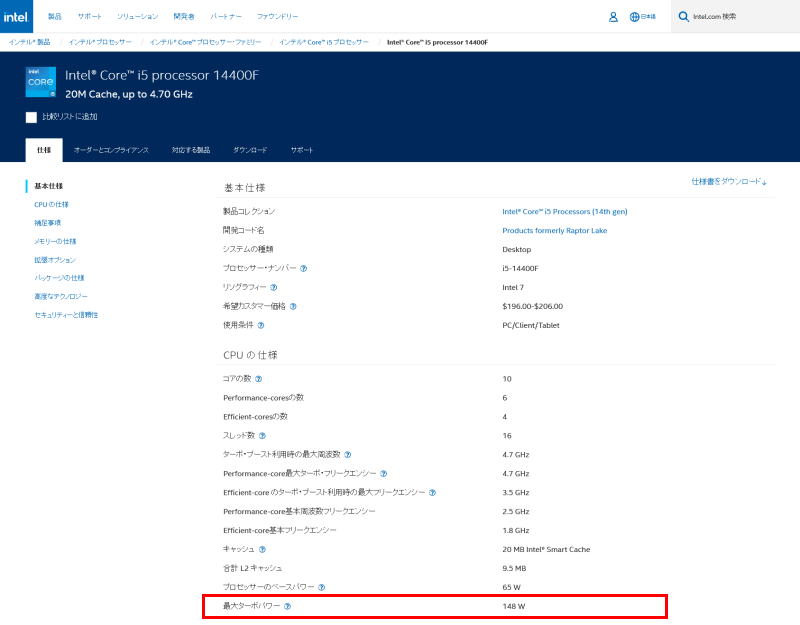

CPU:Intel Core i5 14400Fの場合

仕様表の中で、最大ターボパワー(一番高いワット数)の数値を参考にします。

Intel Core i5 14400Fであれば、148Wですね。

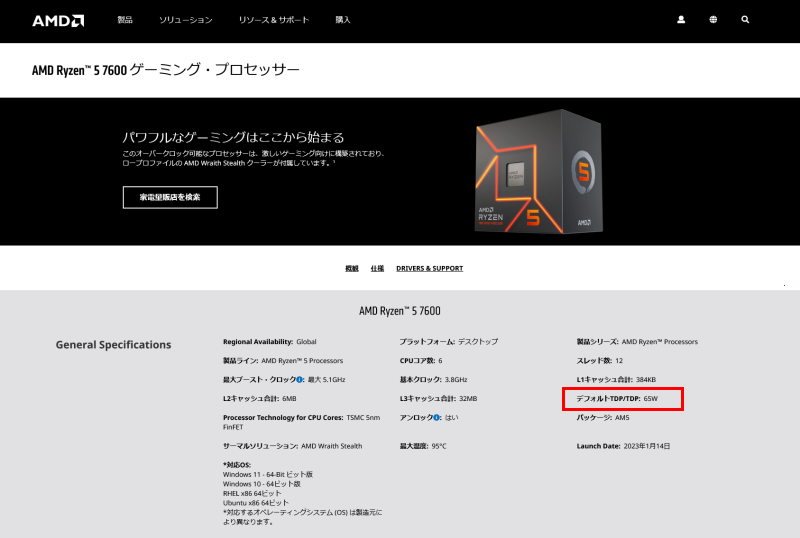

CPU:AMD Ryzen 5 7600の場合

仕様表の中で、デフォルトTDP/TDPの数値を参考にします。

AMD Ryzen 5 7600であっれば、65Wですね。

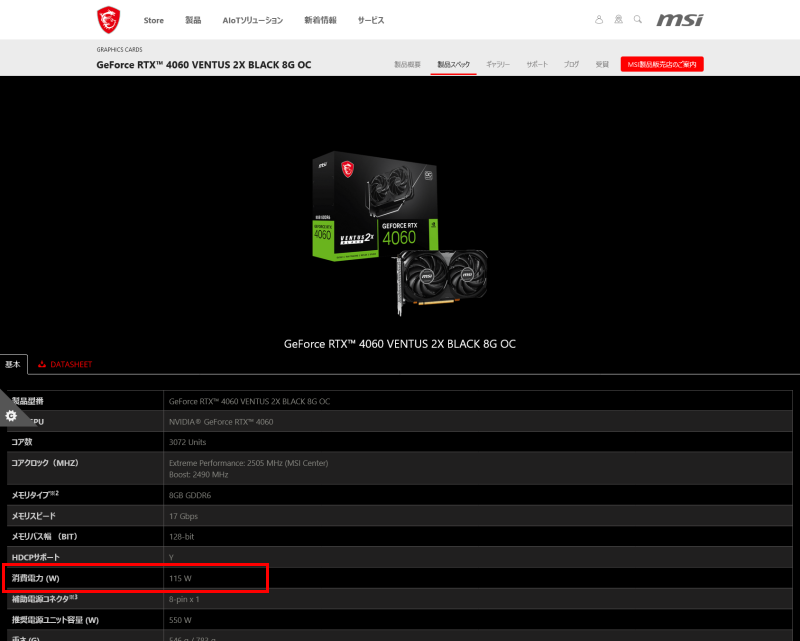

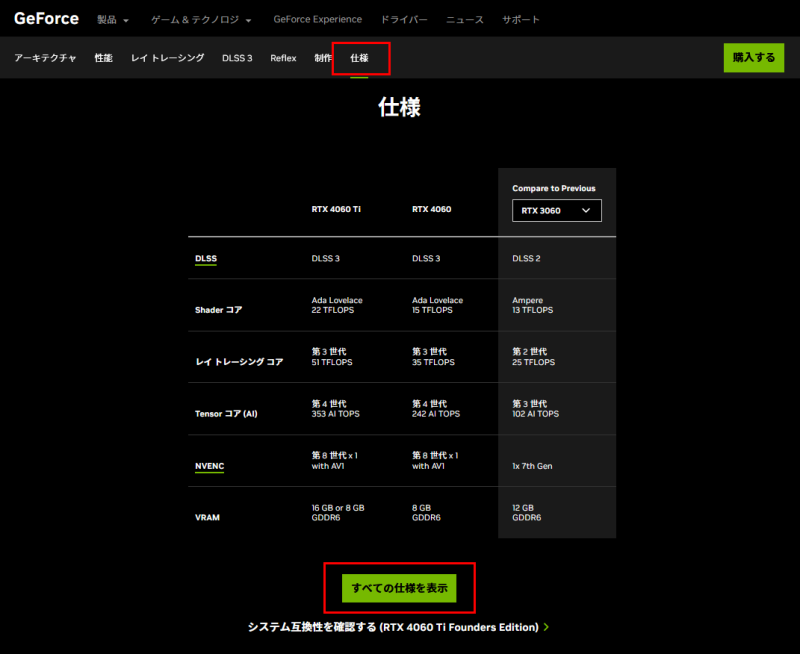

GPU:NVIDIA GeForce RTX 4060の場合

GPUの場合は、まずは製品の公式ページの製品仕様に書かれていないかを確認します。

MSI製のGeForce RTX 4060 VENTUS 2X BLACK 8G OCを例にすると、仕様表に消費電力(W)の項目があるので、その数値を参考にします。

メーカーによって項目名は様々ですが、大抵、消費電力などになっていると思います。

例のGPUであれば、115Wですね。

この消費電力は、GPUチップに依存しているのでチップの種類から調べることもできます。

メーカーによっては、消費電力の記載がなかったり、パソコン全体に要求される電源容量が書かれていたりすることがあります。

そのため、GPU単体の消費電力を知りたい場合は、チップの種類から調べます。

例のGPUであれば、NVIDIA GeForce RTX 4060のGPUチップが搭載されているので、NVIDAの公式ぺージのRTX 4060の仕様表を確認します。

総グラフィックスパワー(W)という項目に、115Wと書いているので、この値を参考にします。

合計の電力を1.8倍する

パソコンの電源ユニットの容量を計算するときに、単にパーツの消費電力を合計するだけでは不十分です。

パーツが最大限に動作している状態を想定した上で、余力を確保する必要があります。

これにより、電源ユニットが過負荷になることを防ぎ、安定した動作を維持することができます。

そのため、全パーツの消費電力を合計した値に1.8倍した値を推奨の電源容量とします。

電源ユニットの容量は50W刻みなので、推奨の電源容量に近いものを選びます。

多少であれば推奨の電源容量を下回っても問題ありませんが、不安であれば推奨の電源容量を上回るものを選んでおきましょう。

合計電力に1.8倍する理由

電源ユニットの電源容量を決める計算で最後に1.8倍しましたが、突然1.8倍になって「なんで?」ってなった方もいるとおもうので、その理由を解説します。

合計電力を1.8倍する理由は次の通りです。

- 高負荷時でも余裕のある電源容量が必要

- 最も効率的な電力消費

- 電源ユニットの長寿命化

- 将来のアップグレードにも対応

高負荷時でも余裕のある電源容量が必要

安定した動作、安定した電源供給のために、パソコンが高負荷な状況でも余裕のある電源容量にする必要があります。

特に、全てのパーツが最大限に動作している状況を想定すると、電源ユニットはそのピーク時の消費電力に対応できるだけの余裕を持っていなければなりません。

もし、余裕のない電源容量を選んでしまうと、高負荷時の動作が不安定になったり、最悪の場合は電源が落ちたりします。

そのため、電源ユニットを選ぶ際には、パソコンが要求する電力合計に対して、1.8倍の余裕を見ておくことが推奨されます。

最も効率的な電力消費

最も効率的な電力消費を実現するためには、電源ユニットが最適な負荷で動作していることが重要です。

一般的に、電源ユニットは出力の50%から70%の範囲で使用すると、消費電力に対する効率が最も高くなるように設計されています。

これは、電源ユニットがこの負荷範囲で設計されており、内部の熱損失が最小限に抑えられるためです。

そのため、電力合計を計算する際には、実際の消費電力に1.8倍することで、電源ユニットが最も効率的に動作する負荷範囲を見積もることができます。

この計算により、パソコン全体の電力効率を最大化し、長期的にみると運用コストの削減にも繋がります。

電源ユニットの長寿命化

電源ユニットの寿命を長くするためには、電源容量に余裕を持たせることが重要です。

電源ユニットが高負荷状態で動作すると、内部の部品が熱を多く発生させ、熱ストレスによって寿命が短くなるリスクが高まります。

特に、電気を一時的に貯めるための電解コンデンサは、電源ユニットの中で最も熱に敏感な部品です。

高温になると電解液が蒸発して、コンデンサの性能が低下することで寿命が短くなります。

品質の高い電源ユニットでは、105℃の耐熱性を持つコンデンサが使用されることが多いですが、それでも熱は最大の敵です。

例えば、90%や100%の高負荷で動作させると部品の劣化が早まり、結果的に電源ユニット全体の寿命も縮めてしまいます。

そこで、実際の電力合計に対して1.8倍することで、負荷の割合を下げることが大切です。

これにより、電源ユニットは適度な負荷で動作し、熱による劣化を最小限に抑えることで寿命を延ばすことができます。

将来のアップグレードにも対応

将来的にアップグレードする場合には、それも見越して電源容量を選ぶ必要があります。

特に、PCパーツを増設したり、より高性能な部品に換装する際には、消費電力が高くなるため、初期の計算時に電力合計の1.8倍の容量を見込むことで、余裕を持った運用が可能になります。

ただし、消費電力が増えてしまうと高い効率・長寿命の負荷の割合から外れることになります。

そのため、最初から将来のアップグレードを予定している場合は、そのアップグレードを含めた構成で電源容量を計算しておくことをおすすめします。

一方で、新しいことを始める際にスペック不足で増設する必要が出てきたなど、最初は予定していなかった場合でも、初期の電力合計の1.8倍の時点で余裕があるので、そのまま増設しても問題ないでしょう。

特に、CPUやGPU以外のパーツは全体の割合からすれば微々たる消費電力なので、メモリの枚数が増えようが、ストレージやケースファンが増えようが効率的な負荷の範囲内で十分対応できます。

ただし、GPUなど消費電力が大きく変動するパーツの増設には、この倍率だけでは対応が難しい場合があるため、電源ユニットの交換もする必要が出てくるかもしれません。

まとめ:電源ユニットの電力計算は一見面倒だがツールを使えば一発!

パソコンを安定に動作させるために、適切な電源容量を選ぶのが重要です。

もう一度、計算方法の全体的な流れをおさらいしておきましょう。

また、合計電力を1.8倍する理由は次の通りです。

- 高負荷時でも余裕のある電源容量が必要

- 最も効率的な電力消費

- 電源ユニットの長寿命化

- 将来のアップグレードにも対応

ただ、計算方法がわかっても1つ1つ数字をメモして合計していくのは面倒だと思います。

そこで、見積もり・互換性チェックツールを開発しており、パーツを選ぶだけで電源容量を計算する機能もあるので、ぜひご活用ください。

誤った電源容量を選んでしまうと、パソコンの動作が不安定になったり、そもそも起動しなかったり、高負荷時になると強制終了されたりします。

そのため、自分の選んだパーツ構成・搭載台数から電源容量をしっかり計算しておく必要があります。

ジサログ:自作PC初心者ガイド

ジサログ:自作PC初心者ガイド