メモリで一番重要な点はメモリ容量ですが、これ以外にも自作PCをする上で間違えてしまうと組み立てることができなくなってしまうモジュール規格、メモリ規格であったり、データ転送速度の規格であったり重要なポイントがあります。

また、3年~7年と大きなスパンで、DDR4, DDR5などのメモリ規格の世代も変わるので、最近の主流についても解説していきます。

メモリの規格と一言で言っても色々ありますし、性能面や自作PCで組み立てる際に重要になってくるポイントなので、しっかりと理解しておきましょう。

その上で、自作PCを組み立てる際には、自分の用途に合ったメモリを選ぶことが重要です。

メモリを選ぶ際の結論としては、モジュール規格がデスクトップ向けのDIMM、メモリ規格がDDR5かDDR4を選べばOKです。

目次

メモリの規格について

メモリの規格の種類には大きく分けて次の3つがあります。

- モジュール規格

- メモリ規格

- メモリ速度の規格

モジュール規格とメモリ規格を間違えてしまうと、マザーボードのメモリスロットに物理的に差し込むことができないので注意が必要です。

また、メモリ規格は3~7年という大きなスパンで切り替わり、基本的には新旧2つのメモリ規格が市場にでることになりますが、メモリ規格の最近の主流や今ならどちらを選べばいいのかも解説します。

モジュール規格

メモリのモジュール規格は、メモリの物理的な形状やピンの配置を標準化することで、さまざまな製品・システムに対応させるための基準です。

メーカーから組み立て済みのパソコンを購入するのであればユーザーが意識する必要はありませんが、自作PCで組み立てる際は、マザーボード側のモジュール規格と合わせる必要があります。

合わせないと物理 的にメモリスロットに差し込むことができないので注意しましょう。

モジュール規格は様々なものがありますが、自作PCをする上で最低限知っておかなければいけないのが次の2つです。

- デスクトップPC向けの「DIMM」

- ノートPC向けの「SO-DIMM」

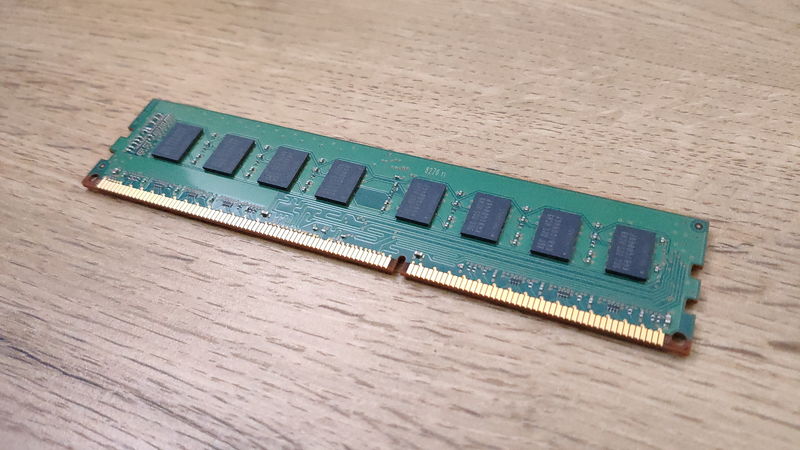

DIMM(デスクトップPC向け)

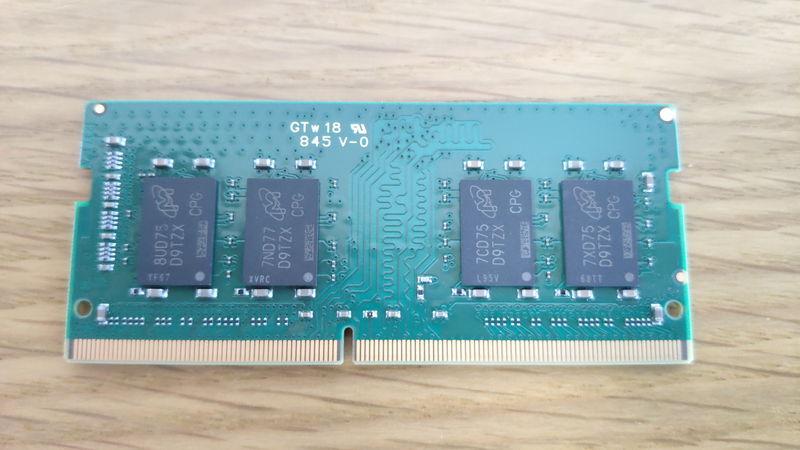

SO-DIMM(ノートPC向け)

見て分かる通りサイズ感が全然違い、ノートPCの方が筐体のコンパクトさに合わせて小型化されていることが分かります。

自作PCではデスクトップPCが中心なので基本的にDIMM一択です。

しかし、小型PCのためのマザーボードやミニPCのベアボーンキットなんかを見ると、たま~にSO-DIMMが使われていることもあるので一応注意しておきましょう。

メモリ規格

メモリ規格は、メモリの互換性、速度、サイズ、消費電力などの技術的な特性や性能を定義するものです。

最近使われているメモリ規格は次の通りです。

- DDR5 SDRAM

- DDR4 SDRAM

SDRAMは省いて単純に「DDR5(ディーディーアールファイブ)」「DDR4」と言ったりすることが多いですね。

DDR4は2014年頃、DDR5は2021年頃に登場したメモリ規格で、2024年現在では、徐々にDDR5に移行しているような形で、両方の規格が使われている感じですね。

規格の世代が進むごとに、DDR2、DDR3、DDR4と進化し、それぞれデータ転送速度が向上し、消費電力が少なくなります。

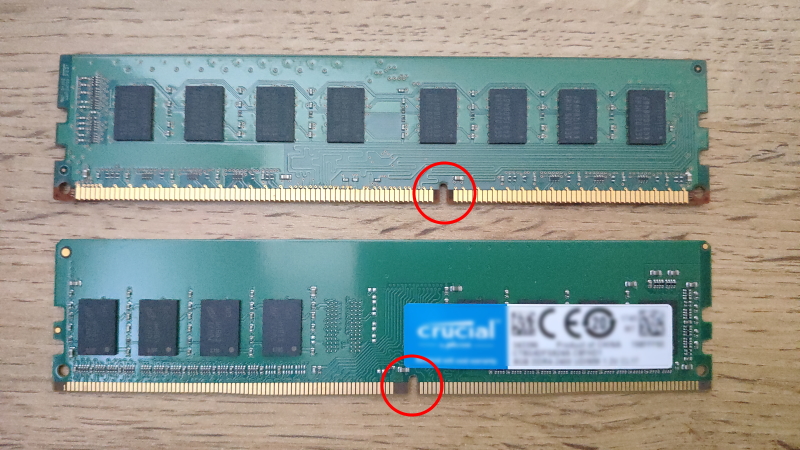

上:DDR3、下:DDR4

DIMMなど同じモジュール規格であれば、パッと見た感じそれほど変わらないように思えますが、切り欠きの位置が違います。

画像では、DDR3とDDR4のメモリですが、DDR5も同様に違います。

そのため、マザーボード側のメモリ規格(DDR5, DDR4)と異なってしまうと、切り欠きの位置が違うので、モジュール規格同様に物理的に差し込めなくなります。

メモリを選ぶ際はマザーボード側のメモリスロット規格にも注意しつつ選びましょう。

メモリ速度の規格

メモリ速度の規格は、メモリのデータ転送速度のことで、どれだけの速さでデータが読み書きできるかを表しています。

例えば「PC5-38400(DDR5-4800)」と書かれたりします。

PC5-38400の「PC5」はDDR5であることを示しており、「38400」は理論上の最大のデータ転送速度が38,400MB/s(約38GB/s)であることを意味しています。

また、カッコ内の「4800」はデータ転送速度が4800MT/s(メガトランスファー/秒)であることを意味しています。

メモリのデータバス幅が8バイトであれば、4800 × 8 = 38,400となり、MT/sから馴染みのあるMB/sで表すことができます。

メモリの速度によって、影響の大きい3Dゲームだと10%ほどFPS値が上下したりすることがあるようですが、これを踏まえてもメモリのデータ速度はそれほど重要視する必要はないかなと考えています。

メモリ速度を上げることで価格がぐっと上がることが多いのですが、そこを意識するよりも、その値上がり分をCPUやGPUなどの他のパーツのグレードを上げた方がパソコン全体の処理速度につながることが多いと思います。

そのため、それほどメモリ速度を高くすることにこだわる必要はないと考えています。

メモリの速度は、メモリ規格毎にいくつも種類があるので、後程表にまとめておくので具体的な数値を知りたい方は、そちらを参考にしてください。

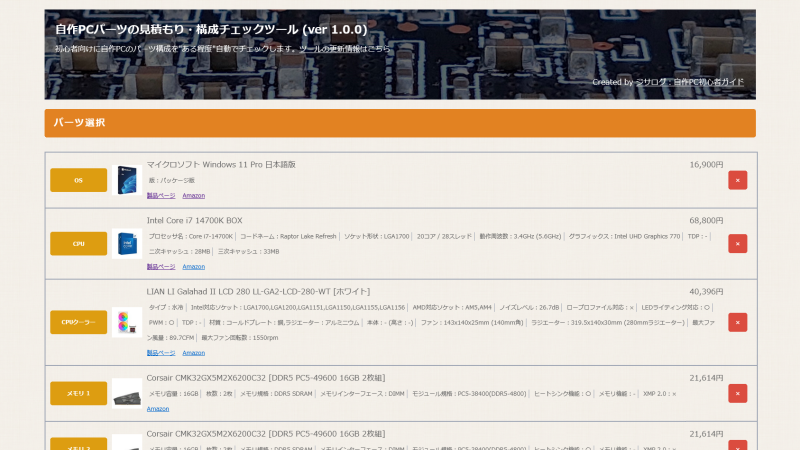

現在主流のメモリ規格

現在主流のメモリ規格は、DDR5、DDR4の2つです。

DDR5は2021年に登場したメモリで、すでに3年ぐらい経過しているのですが、DDR4と比べるとまだまだ価格が高く手を出しづらい状況にあります。

例えば、16GBのメモリでDDR5とDDR4の価格を比較すると、DDR5が7,000~15,000円、DDR4が4,000~7,000円ぐらいです。

大体、2倍ぐらいの価格差がありますね。

最近はちょうどDDR5への移行時期ではあるものの、価格が高いためDDR4で自作することが多いんじゃないかなと思います。

既製品のパソコンでも、まだまだDDR4のメモリが使われていることが多いです。

一部の4,50万円ぐらいするハイエンド向けのパソコンなんかであれば、DDR5が搭載されていますが、やはり、まだ一般的とは言いづらい気はしますね。

![]() ケンさん

ケンさん

とはいえ、今後値段が下がってきて、そのうち完全にDDR5に切り替わってくると思います。

また、今DDR4で自作PCを組んだとして、もし、3,4年後にメモリ増設などでDDR4のメモリを入手したいとなった時に、値段が上がっているんじゃないかという懸念があるかもしれません。

しかし、もう主流ではないDDR3の価格帯を調べたところ、値上がりや入手しづらくなっているということは全然なかったので、その心配はないと思います。

メモリのモジュール規格

メモリモジュール規格には次のようなものがあります。

- DIMM

- SO-DIMM

- MicroDIMM

- RDIMM

- LRDIMM

主流なデスクトップ向けの「DIMM」、ノート向けの「SO-DIMM」のモジュール規格は紹介しましたが、他にもいくつか種類があります。

自作PCをする上では、DIMMとSO-DIMMのみさえ知っておけばOKですね。

DIMM

DIMM(Dual Inline Memory Module)は、バッファやレジスタを使用しない、一般的なデスクトップPC向けの標準的なメモリモジュールです。

メモリコントローラと直接通信するため、レイテンシーが比較的低いのが特徴で、シンプルな構造によりコストが低くくなる傾向にあります。

自作PCを組み立てる際にも、DIMMを使うことがほとんどですね。

SO-DIMM

SO-DIMM(Small Outline Dual Inline Memory Module)は、ノートパソコンや小型パソコンに使用されるメモリモジュール規格です。

デスクトップ向けのDIMMに比べて、サイズが小さく省スペースを必要とするデバイスに適しています。

自作PCは基本的にデスクトップPCが前提なのであまり使う機会はないのですが、まれに小型PC向けのマザーボードやミニPCのベアボーンキットなどはSO-DIMMを使うことがあります。

そのため、ミニPCなどを検討している方は、メモリとマザーボード側のモジュール規格があっているかしっかり確認しておきましょう。

MicroDIMM

MicroDIMMは、SO-DIMMよりもさらに小型化されたメモリモジュール規格で、特にコンパクトなノートパソコンに適しています。

この規格は、限られたスペースを有効に活用するために設計されており、小型でも高性能なメモリを実現するための工夫がなされています。

通常のDIMMに比べてピン数が少なく、サイズも小さいため、軽量で持ち運びやすいモバイルデバイスの開発に貢献しています。

MicroDIMMを採用することで、メーカーはより薄型で軽量なノートパソコンを市場に提供することが可能となり、ユーザーにとっても持ち運びの利便性が向上します。

しかし、規格が小さいために拡張性には限界があり、アップグレードを考える際にはこの点を考慮する必要があります。

RDIMM

RDIMM(Registered DIMM)は、データ信号を安定させるためにレジスタを使用するメモリモジュールで、主にサーバーやワークステーション、高い安定性と大容量メモリが必要とされる環境で使用されます。

このレジスタは、メモリコントローラとメモリチップ間の信号を安定化し、信号の整合性を向上させる役割を果たします。

これにより、メモリの信頼性・安定性が向上し、より多くのメモリモジュールを安定してシステムに組み込むことができるようになります。

LRDIMM

LRDIMM(Load-Reduced DIMM)は、メモリバスの負荷を軽減する設計が特徴で、特に大容量のメモリを必要とするサーバーシステムで使用されるメモリモジュールです。

負荷を軽減することで、メモリやサーバー全体の性能低下を防ぐことができ、メモリコントローラはより多くのメモリを効率的に管理できるようになります。

メモリ規格とメモリ速度

メモリ規格には次のようなものがあります。

- DDR5 SDRAM

- DDR4 SDRAM

- DDR3 SDRAM

- DDR2 SDRAM

- DDR SDRAM

- SDRAM

最近主流な「DDR5」「DDR4」については簡単に触れましたが、全てのメモリ規格をより深掘りして解説していきます。

DDR3以前は、今から組む方が使うメモリ規格ではないので、基本的に無視してOKです。

かろうじて関係あるとすれば、既存のパソコンのメモリが故障、増設、換装などの理由から新たに調達する必要がある場合ですね。

DDR5 SDRAM

DDR5 SDRAMは、メモリ規格の中で最新の技術を反映したものであり、高速なデータ転送速度と大容量を特徴としています。

2020年に規格が発表され、2021年頃から市場に導入されたメモリ規格です。

より効率的な電力管理と改善された信号整合性を実現しており、特に高性能を必要とするゲーミングPCやサーバー、データセンターなどでの利用が見込まれています。

高い帯域幅と低遅延性は、グラフィックの高い3DゲームやAIなどの次世代のアプリケーションにおいて、より複雑なデータ処理をスムーズに行うために不可欠です。

DDR4 SDRAMからの変更点をまとめると次の通りです。

- メモリクロック:2,000~4,200MHz以上

- 電圧:1.1Vに低減

- データ転送速度と帯域幅が大幅に向上。

- チャネルアーキテクチャの改良により、より高速なデータ処理。

メモリ速度規格の仕様一覧

| チップ規格 | モジュール規格 | 転送速度 (GB/秒) | メモリクロック (MHz) | バスクロック (MHz) |

|---|---|---|---|---|

| DDR5-4000 | PC5-32000 | 32.0 | 2,000 | 1,000 |

| DDR5-4800 | PC5-38400 | 38.4 | 2,400 | 1,200 |

| DDR5-5200 | PC5-41600 | 41.6 | 2,600 | 1,300 |

| DDR5-5600 | PC5-44800 | 44.8 | 2,800 | 1,400 |

| DDR5-6000 | PC5-48000 | 48.0 | 3,000 | 1,500 |

| DDR5-6200 | PC5-49600 | 49.6 | 3,100 | 1,550 |

| DDR5-6400 | PC5-51200 | 51.2 | 3,200 | 1,600 |

| DDR5-6600 | PC5-52800 | 52.8 | 3,300 | 1,650 |

| DDR5-6800 | PC5-54400 | 54.4 | 3,400 | 1,700 |

| DDR5-7000 | PC5-56000 | 56.0 | 3,500 | 1,750 |

| DDR5-7200 | PC5-57600 | 57.6 | 3,600 | 1,800 |

| DDR5-7600 | PC5-60800 | 60.8 | 3,800 | 1,900 |

| DDR5-8000 | PC5-64000 | 64.0 | 4,000 | 2,000 |

| DDR5-8200 | PC5-65600 | 65.6 | 4,100 | 2,050 |

| DDR5-8400 | PC5-67200 | 67.2 | 4,200 | 2,100 |

DDR4 SDRAM

DDR4 SDRAMは、高速で効率的なメモリ規格であり、コンピュータの性能を向上させるために広く利用されています。

2014年頃から市場に導入されたメモリ規格です。

前世代であるDDR3と比べてデータ転送速度が大幅に向上しており、低電圧で動作するため消費電力も抑えられます。

これにより、デスクトップPC、ラップトップ、サーバーなどの様々なデバイスで効率的なメモリ操作が可能になり、マルチタスク処理や大容量データの処理がよりスムーズに行えるようになりました。

さらに、エラー訂正機能が強化されているため、データの信頼性も高く、企業のサーバーやデータセンターでも重宝されています。

DDR3 SDRAMからの変更点をまとめると次の通りです。

- メインクロック:400~2,800MHz以上

- 電圧:1.2Vに低減

- 容量の増加と電力効率のさらなる改善。

- エラー訂正機能の強化。

- バンクグループにより2倍の転送速度を実現

メモリ速度規格の仕様一覧

| チップ規格 | モジュール規格 | 転送速度 (GB/秒) | メモリクロック (MHz) | バスクロック (MHz) |

|---|---|---|---|---|

| DDR4-800 | PC4-6400 | 6.4 | 400 | 200 |

| DDR4-1066 | PC4-8528 | 8.5 | 533 | 266 |

| DDR4-1333 | PC4-10664 | 10.6 | 666 | 333 |

| DDR4-1600 | PC4-12800 | 12.8 | 800 | 400 |

| DDR4-1866 | PC4-14900 | 14.9 | 933 | 466 |

| DDR4-2133 | PC4-17000 | 17.0 | 1,066 | 533 |

| DDR4-2400 | PC4-19200 | 19.2 | 1,200 | 600 |

| DDR4-2666 | PC4-21300 | 21.3 | 1,333 | 666 |

| DDR4-2800 | PC4-22400 | 22.4 | 1,400 | 700 |

| DDR4-2933 | PC4-23400 | 23.4 | 1,466 | 733 |

| DDR4-3000 | PC4-24000 | 24.0 | 1,500 | 750 |

| DDR4-3200 | PC4-25600 | 25.6 | 1,600 | 800 |

| DDR4-3300 | PC4-26400 | 26.4 | 1,650 | 825 |

| DDR4-3333 | PC4-26600 | 26.6 | 1,666 | 833 |

| DDR4-3400 | PC4-27200 | 27.2 | 1,700 | 850 |

| DDR4-3466 | PC4-27700 | 27.7 | 1,733 | 866 |

| DDR4-3600 | PC4-28800 | 28.8 | 1,800 | 900 |

| DDR4-3733 | PC4-29800 | 29.8 | 1,866 | 933 |

| DDR4-3800 | PC4-30400 | 30.4 | 1,900 | 950 |

| DDR4-3866 | PC4-30900 | 30.0 | 1,933 | 966 |

| DDR4-4000 | PC4-32000 | 32.0 | 2,000 | 1,000 |

| DDR4-4133 | PC4-33000 | 33.0 | 2,066 | 1,033 |

| DDR4-4200 | PC4-33600 | 33.6 | 2,100 | 1,050 |

| DDR4-4266 | PC4-34100 | 34.1 | 2,133 | 1,066 |

| DDR4-4400 | PC4-35200 | 35.2 | 2,200 | 1,100 |

| DDR4-4600 | PC4-36800 | 36.8 | 2,300 | 1,150 |

| DDR4-4800 | PC4-38400 | 38.4 | 2,400 | 1,200 |

| DDR4-5000 | PC4-40000 | 40.0 | 2,500 | 1,250 |

| DDR4-5200 | PC4-41600 | 41.6 | 2,600 | 1,300 |

| DDR4-5333 | PC4-42700 | 42.6 | 2,666 | 1,333 |

| DDR4-5600 | PC4-44800 | 44.8 | 2,800 | 1,400 |

DDR3 SDRAM

DDR3 SDRAMは、データ転送速度の高速化・省電力化されたメモリ規格です。

2007年頃から市場に導入され、DDR2 SDRAMの後継として広く普及しました。

また、動作電圧を1.5Vに低減させることで消費電力を削減し、ノートパソコンなどのモバイル機器にも適しています。

DDR4, DDR5が中心の最近では、DDR3を新規で使われることはほぼなくなり、既存のメモリの修理や増設・換装のために使われるのが中心となっています。

DDR2 SDRAMからの変更点をまとめると次の通りです。

- メインクロック:400~1,333MHz以上

- 電圧:1.5Vに低減

- 高密度化と電力効率の改善。

メモリ速度規格の仕様一覧

| チップ規格 | モジュール規格 | 転送速度 (GB/秒) | メモリクロック (MHz) | バスクロック (MHz) |

|---|---|---|---|---|

| DDR3-800 | PC3-6400 | 6.4 | 400 | 200 |

| DDR3-1066 | PC3-8500 | 8.5 | 533 | 266 |

| DDR3-1333 | PC3-10600 | 10.7 | 667 | 333 |

| DDR3-1600 | PC3-12800 | 12.8 | 800 | 400 |

| DDR3-1866 | PC3-14900 | 14.9 | 933 | 466 |

| DDR3-2133 | PC3-17000 | 17.1 | 1,066 | 533 |

| DDR3-2400 | PC3-19200 | 19.2 | 1,200 | 600 |

| DDR3-2666 | PC3-21333 | 21.3 | 1,333 | 666 |

DDR2 SDRAM

DDR2 SDRAMは、より高速なデータ転送と低消費電力を実現したメモリ規格で、2003年ごろに市場に導入され、DDRの後継として開発されました。

DDRに比べて、メモリクロックが向上し、転送速度が倍増している点が特徴です。

DDR SDRAMからの変更点をまとめると次の通りです。

- メインクロック:200~666MHz以上

- 電圧:1.8Vに低減

- バス幅の拡大と内部バンクの増加により、さらに高速化。

メモリ速度規格の仕様一覧

| チップ規格 | モジュール規格 | 転送速度 (GB/秒) | メモリクロック (MHz) | バスクロック (MHz) |

|---|---|---|---|---|

| DDR2-400 | PC2-3200 | 3.20 | 200 | 100 |

| DDR2-533 | PC2-4200 | 4.27 | 266 | 133 |

| DDR2-667 | PC2-5300 | 5.33 | 333 | 166 |

| DDR2-800 | PC2-6400 | 6.40 | 400 | 200 |

| DDR2-900 | PC2-7200 | 7.20 | 450 | 225 |

| DDR2-1000 | PC2-8000 | 8.00 | 500 | 250 |

| DDR2-1066 | PC2-8500 | 8.53 | 533 | 266 |

| DDR2-1150 | PC2-9200 | 9.20 | 575 | 287 |

| DDR2-1200 | PC2-9600 | 9.60 | 600 | 300 |

| DDR2-1333 | PC2-10664 | 10.60 | 666 | 333 |

DDR SDRAM

DDR SDRAMは、2000年頃に市場に導入されたダブルデータレート(DDR)に対応したメモリ規格です。

ダブルデータレートは、クロックサイクルの上昇エッジと下降エッジの両方でデータを転送することにより、従来のSDRAMに比べてデータ転送速度を大幅に向上させた規格です。

今までは一度に一方向のみのデータ転送しかできませんでしたが、DDRになることで、一度に両方向のデータ転送が可能になり、データ転送速度が2倍になりました。

SDRAMからの変更点をまとめると次の通りです。

- メインクロック:200~550MHz

- 電圧:2.5V

- データ転送速度はSDRAMの約2倍。

メモリ速度規格の仕様一覧

| チップ規格 | モジュール規格 | 転送速度 (GB/秒) | メモリクロック (MHz) | バスクロック (MHz) |

|---|---|---|---|---|

| DDR-200 | PC-1600 | 1.6 | 200 | 100 |

| DDR-266 | PC-2100 | 2.133 | 266 | 133 |

| DDR-333 | PC-2700 | 2.667 | 333 | 167 |

| DDR-400 | PC-3200 | 3.2 | 400 | 200 |

| DDR-466 | PC-3700 | 3.733 | 466 | 233 |

| DDR-500 | PC-4000 | 4 | 500 | 250 |

| DDR-533 | PC-4200 | 4.267 | 533 | 267 |

| DDR-550 | PC-4400 | 4.4 | 550 | 275 |

SDRAM

SDRAMは、同期動的ランダムアクセスメモリの略で、データの読み書きを行う際にシステムクロックと同期して動作するメモリ規格です。

1990年代に登場し、以降、パソコンの主要なメモリ規格として広く採用されてきました。

これは、従来の非同期動的ランダムアクセスメモリ(DRAM)とは異なり、メモリの操作がCPUのタイミングに合わせて効率的に行われます。

これにより、CPUとメモリ間のデータの処理速度が向上し、効率的なデータアクセスが可能になります。

SDRAMをまとめると次の通りです。

- 最初の同期メモリ技術。

- メインクロック:66~133MHz

まとめ:自作PCではDIMMのモジュール規格でDDR5かDDR4を選べばOK

メモリの規格について解説しましたが、これから自作PCを始める方は、基本的にモジュール規格がデスクトップ向けのDIMM、メモリ規格がDDR5かDDR4を選べばOKです。

少し値段は高いものの今後主流になるDDR5を選んでもいいですし、価格重視でDDR4を選んでもいいですね。

マザーボード側のメモリスロットの規格と間違えてしまうと、物理的に差し込むことができないのでパーツを選ぶ際は注意しましょう。

パーツを選ぶだけで、メモリ規格を含め、他の互換性をチェックするツールも作っているので、ぜひ活用してみてください。

また、メモリ速度の規格についても解説しましたが、メモリで最優先にするのは容量で、速度はあまり重視しないことが多いと思います。

![]() ケンさん

ケンさん

メモリ速度を上げると価格がグッとあがりますし、その値上がり分をCPUやGPUなどの他のパーツのグレードを上げた方がパソコン全体の処理速度につながることが多いためです。

その上で、自作PCを組み立てる際には、自分の用途に合ったメモリを選ぶことが重要です。

ジサログ:自作PC初心者ガイド

ジサログ:自作PC初心者ガイド