自作PCを組み立てる際には、いくつか必要な道具、あった方がより便利に作業できる道具があります。

基本的にはプラスドライバー、精密ドライバー、ハサミがあれば組み立てることができます。

この他に、さらに便利に効率的に進めるために、長めのプラスドライバーや静電気防止グッズ、小物入れケースなどもあった方がいいですね。

この記事では、これから自作PCを始める方向けに、必要な道具、あった方がいい道具について解説していきます。

目次

自作PCの組み立てに必要な道具【必須】

自作PCを組み立てる際に、必要な道具は次の通りです。

- プラスドライバー

- 精密ドライバー

- ハサミ

これらの道具が必要な理由や選び方を解説していきます。

プラスドライバー

自作PCを組み立てる際に欠かせないのがプラスドライバーで、この道具が一番使います。

マザーボードや電源ユニット、ケースなど、PCパーツを固定するためのネジ留めは、この道具が必須となります。

主に次のPCパーツをネジ留めするために使います。

- ケースの蓋

- CPUクーラー

- マザーボード

- ストレージ(HDD/SSD)

- 電源ユニット

- 光学ドライブ

- グラフィックボードなどの拡張カード

PCケースの仕様によっては、ツールレス設計と言ってドライバーが無くても組み立てができるパーツがあります。

しかし、ツールレス設計と言っても一部のパーツだけなので、ドライバーが完全に不要なことはありません。

ドライバーには、先端のネジ部分の大きさを示す規格があります。

00番, 0番, 1番, 2番, 3番, 4番とありますが、自作PCで使うブラスドライバーは1番です。

他のサイズでも、もしかしたらはまるかもしれませんが、私が使っているベッセル(VESSEL) ボールグリップドライバーは1番ですね。

滑りにくいグリップのものや磁石がついていてネジをホールドしやすいドライバーを選ぶことで作業がぐっと楽になります。

ベッセル(VESSEL) ボールグリップドライバー

ベッセル(VESSEL) 精密ドライバー TD-51 +0

(次に紹介するドライバー)

特に、ベッセル(VESSEL) ボールグリップドライバーのように先端に磁力があるドライバーは必須ですね。

自作PCの場合は、狭いところのネジ留めや他のパーツを支えながらネジ留めすることもあります。

例えば、電源ユニットは若干浮かすようにネジ留めすることがあるので支える必要がありますし、ケースによってはサイドパネルのネジを外す際に蓋が外れないように支える必要があります。

しかし、先端に磁石がないドライバーだと、ドライバーを持ちながら先端にネジを支える必要があるため両手を使うことになるので、他のパーツを支えながら作業するのが難しくなります。

また、マザーボードやストレージの取り付けはPCケース内の作業になるので、奥まった狭い場所でネジ留めすることが多いです。

その際に、ネジを支えるための手を入れるほどのスペースがないため、磁石でネジをくっつけた状態で作業しないとなかなか難しいですね。

![]() ケンさん

ケンさん

自作PCにおいて、ネジを使う機会は多く、長時間の作業になることも考えられるため、手にフィットする形状のものを選ぶと疲れにくくなります。

紹介しているドライバーのように、持ち手が滑らないゴム製のものであったり、持ち手が膨らんだ形状で手にフィットするグリップドライバーであったりを選ぶといいでしょう。

精密ドライバー

精密ドライバーは、M.2 SSDなどの小さなネジを取り付ける時に必要です。

M.2 SSDは、自作PCで使うほかのネジとは違い、より一層小さいネジが使われています。

そのため、SATA SSD、HDDのみのストレージ構成の場合は不要ですが、最近の構成ではM.2 SSDを搭載するのが主流となっているので必要になると思います。

また、高めのマザーボードでは、ネジ留め不要な機構でM.2 SSDを固定できるものもあります。

ハサミ

ハサミは、PCパーツの箱を開封したり、ケーブルを整理したりするのに必要です。

パーツが入っている箱を開けるときや固定されているシールを切り取るときには欠かせません。

また、結束バンドを使って内部の配線を整理する際にも、余分な部分を切り落とすためやにハサミが必要になります。

自作PCの組み立てにあると便利な道具【オプション】

自作PCを組み立てる際に、あった方がより便利に作業できる道具は次の通りです。

- 結束バンド

- 長めのプラスドライバー

- 小物入れ・パーツケース

- 六角ドライバー

- マグネット棒

- ライト

- 静電気防止シート・手袋

これらの道具の使い方を解説していきます。

結束バンド

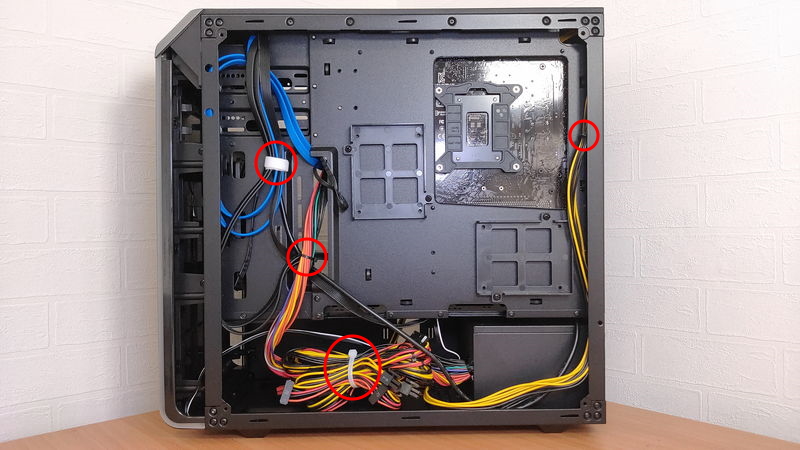

結束バンドは、複数のケーブルをまとめて、内部をきれいに見せるためやエアフローの妨げにならないために使います。

複数のケーブルと一緒にPCケースのフレームも結束バンドで固定することで、ケーブルがぶらつかないようにすることもできます。

PCケースによっては結束バンドが付属している場合もあるので、あると便利な道具として取り上げました。

もし、付属していない場合は、後から購入しましょう。

特に、サイドパネルが強化ガラスやアクリルパネルで透明になっているケースであれば、中が見えるので配線も意識しておきたいです。

せっかく、中が見えても配線でグチャグチャになっているとかっこよくないですから…(笑)

また、ケーブルが乱雑に散らばっていると、見た目が悪いだけでなく、空気の流れを妨げてPCの冷却効率を下げる原因にもなりますし、今後のメンテナンス性も変わってきます。

掃除する時やパーツを増設する時など、何かしらケースを開けて作業する時に、ケーブルがまとまっていると作業しやすいです。

まとめていないと作業中に邪魔なケーブルを手でどけたとしても、すぐに元に戻ってくるので作業しづらくなりますね。

ケンさん

ケンさん

長めのプラスドライバー

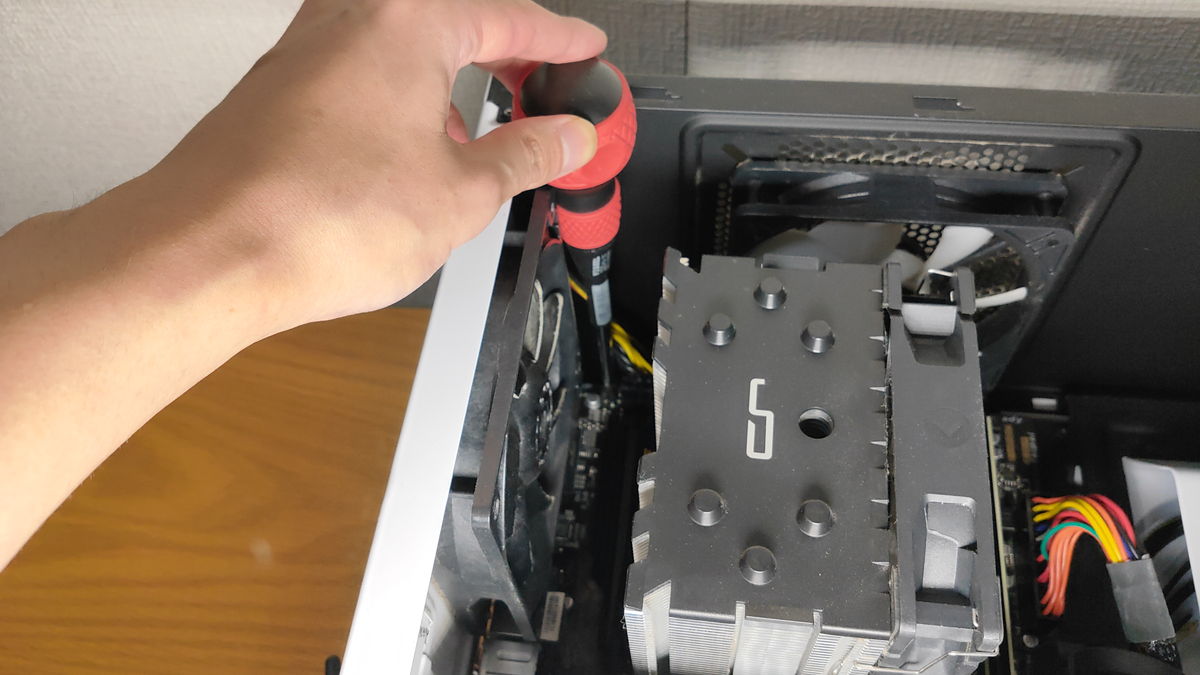

長めのプラスドライバーは、PCケース内の狭く、奥まった場所のネジを止めるために使います。

1つ目に紹介した普通のプラスドライバーの長さは10cm(グリップ部分を除く棒部分)ですが、このドライバーは20cmと倍の長さです。

通常、PCケース内で狭い場所といっても、普通のドライバーで大半はネジ留めできます。

しかし、マザーボードの上の方でネジ留めが必要な場合、高さのある空冷式CPUクーラーや水冷式CPUクーラーのラジエーターが邪魔になって、普通のドライバーの長さでは届かない場合も出てくるので、そういう場合に使います。

CPUクーラーを社外品などの背の高いものにすると、CPUクーラーが邪魔となって、普通のドライバーではネジ留めが難しい場合があります。

この左上部分に、マザーボードを固定するためのネジが付いています。

普通の長さのプラスドライバーとこの長めのプラスドライバーを比較するとことようになります。

長いプラスドライバー

普通の長さのプラスドライバー

CPUクーラーは比較的大きめではあるもののスペース的にはまだ余裕のある状態です。

しかし、これ以上大きなものを搭載しようとするとグリップが邪魔になりますし、仮にグリップのないドライバーだったとしても、持ちづらいのでネジは回しにくいでしょう。

マザーボードを留めるネジ穴の場所は規格によって決まってますが、CPUクーラーやケースの形状によっては、マザーボードの左上のネジが留めにくくなったりします。

また、簡易水冷式CPUクーラーのラジエーターを搭載している場合、よりコンパクトなmicroATX向けのケースの場合はもっとパーツが詰め詰め状態になります。

パーツの構成によって、この長いドライバーを使わなくてもいいかもしれませんが、使った方がスムーズに進むこともあるので用意しておいた方が良いでしょう。

大は小を兼ねるということで「長いドライバーがあれば、普通のドライバーは要らないんじゃない?」と思われるかもしれませんが、長いドライバーも扱いづらい部分はあるので、自作PCのネジを全て長いドライバーでやるのはキツいですね。

組み立て作業は一時中断してしまいますが、最悪必要になってから買ってもOKですね。

小物入れ・パーツケース

自作PCでは、ネジやマザーボードを固定するためのスペーサーなどの細かいものを扱うので、これらの細かいものが作業中にどっかにいかないようにするためのものです。

作業中の机の上には、マザーボードを中心としたPCパーツ、各パーツの説明書、ネジやケーブルなど細々した部品、袋やごみが散乱します。

また、床にもPCパーツの箱やら袋、ごみで散らかります。

そんな中、ネジを置いていると大体どっかにいってしまうので、こういった小物入れケースが1つあれば、紛失を防ぐことができます。

また、毎回ネジが必要となった時に、1,2分ぐらいの探す時間も省くことができるので、作業がスムーズになりますね。

パーツケースは何でもいいので、探せば家にも代用できる入れ物があるだろうということで、あると便利な道具に入れています。

また、作業が終わった後に、そのままネジやSATAケーブルなど細かい部品を保管したいのであれば、ふた付き、区切りのサイズを柔軟に変えれるものがいいでしょう。

パーツケース一つで作業効率やストレスが変わるため、自作PCの組み立ての時には、手元に置いておきたいですね。

六角ドライバー

六角ドライバーは、マザーボードをPCケースに固定する際のスペーサー(スタンドオフ)を取り付けるのに便利な道具です。

スペーサーは、主にネジ接合部で使用される部品の一つで、二つの部品の間に設置され、それらの部品間の距離を一定に保つ役割があります。

マザーボードとPCケースの間に適切な距離を保ち、電子部品がケースに直接触れないようにするための小さな金属製の柱です。

このスペーサーが六角なので六角ドライバーが必要ですが、元々PCケースに付いていたり、スペーサーの取り付け自体は指でもできたりするので必須ではありません。

マグネット棒

マグネット棒は、先端が磁石になっている棒で、狭い場所で金属のものを落としてしまった際に取るのに便利です。

特に、PCケース内の狭いスペースでネジを落としてしまったとき、指が届かないような場所でも簡単に拾うことができます。

ネジ留めに失敗して奥に入り込んだり、手から滑り落ちてしまったりするのは割とよくあるので、あると便利な道具ですね。

特に、自作PCにおいては、狭い場所に入り込むことが多いので、基本的には指で取ることができません。

このように言うと、ネジを落とすと詰むからマグネット棒が必須と思われるかもしれませんが、取る手段がないわけではありません。

一応、PCケースを立てかけたり、逆さまにしたり、振ったりすることで取ることができますが、PCケース+諸々のパーツでかなりの重量がありますし、ネジが移動することで基板などが傷ついていしまうリスクも少なからずあります。

また、振り方をミスって運悪く、電源ユニット内やグラフィックボード内など取り出すのが難しい場所に入ってしまう可能性もありますね。

私は、マグネット棒を使わず、この方法で取る派なのですが、傷がついて故障とかはなったことはないので必須とまではいかないです。

また、大体落とした場所は分かっているので、角度的に電源ユニットなどに入り込まないようにPCケースを傾けるので、そういったところに入り込んだこともないですね。

しかし、ネジを落としてしまった時のストレスを減らし、組み立て作業をスムーズに進めるためにも、マグネット棒を用意しておくと良いかもしれませんね。

ライト

PCケース内の狭いスペースで作業する際に使うためのライトですね。

大体の場所は部屋のライトで十分なのですが、たまに奥まったところとかは暗くなっているので、そういう場所を確認したいときに使います。

ネジを落としてしまった場合にも、明るいライトがあれば迅速に見つけ出すことができます。

ただ、スマートフォンのライトとかでも十分なので必須の道具ではありませんね。

もし購入するのであれば、ネジ留めの際などに手が塞がらないように、どこか固定して角度などを調整できるライトがいいですね。

明るい環境で作業を行うことで、効率も上がり、組み立て作業もよりスムーズに進めることができます。

静電気防止シート・手袋

精密機器を扱うため静電気は天敵で、必ず作業前には静電気対策をする必要があります。

もし、PCパーツに触れた際にバチッと静電気が流れると次のようなリスクがあります。

- 直接的に部品を壊してしまう即時損傷(カタストロフィック・ダメージ)

- 部品に潜在的な損傷を与え、時間経過とともに性能が低下するような徐々に進行する損傷(ラテント・ダメージ)

特に、ラテント・ダメージの場合は、最初は正常に機能しているように見えるため、故障の原因やパーツの特定が難しくなります。

静電気対策は必要なのですが、組み立て作業前に、金属のドアノブに触れたり、PCケースに触れることで対策できるので、道具自体は必須ではありません。

![]() ケンさん

ケンさん

静電気防止シート

静電気防止シートは、シート状のものに手を触れることで静電気対策できるというものです。

ただ、この製品はちょっと臭いです…

静電気防止手袋

静電気防止手袋は、文字通り手袋で静電気対策ができるグッズで、組み立て中はこれをはめて作業します。

しかし、静電気防止手袋は次のようなデメリットがあります。

- 手袋を着用することで指先の感覚が鈍くなる。

- 一応滑り止め付きだが、手で作業するより滑りそうになる。

- CPU取り付け時に手袋が挟まりそうになったり、ピンが引っかかって手袋の繊維が付着したりする。

静電気のリスクは下がるかもしれませんが、別のリスクが上がってしまうようなデメリットですね。

そのため、私は使わなくなりましたし、あまり積極的におすすめできるものではありません。

一応、静電気手袋を検討している方に、こういうデメリットもありますという意味で取り上げました。

まとめ:最悪気づいて買うでOKだけど、事前に揃えておくとスムーズ!

自作PCを組み立てる際には、プラスドライバーを中心にいくつかの道具が必要です。

その道具がないと組み立てができない必須の道具もあれば、必須ではないがあると便利に作業できる道具もあります。

改めて、それらの道具をまとめておきましょう。

自作PCを組み立てる際に、必要な道具は次の通りです。

- プラスドライバー

- 精密ドライバー

- ハサミ

自作PCを組み立てる際に、あった方がより便利に作業できる道具は次の通りです。

- 結束バンド

- 長めのプラスドライバー

- 小物入れ・パーツケース

- 六角ドライバー

- マグネット棒

- ライト

- 静電気防止シート・手袋

これらの道具を事前に揃えておくことで組み立て作業がスムーズに行えます。

必須に関しては事前に購入するべきですが、あると便利な道具は、届くのに時間はかかってしまいますが、最悪気づいたときに買っても問題ありません。

ジサログ:自作PC初心者ガイド

ジサログ:自作PC初心者ガイド