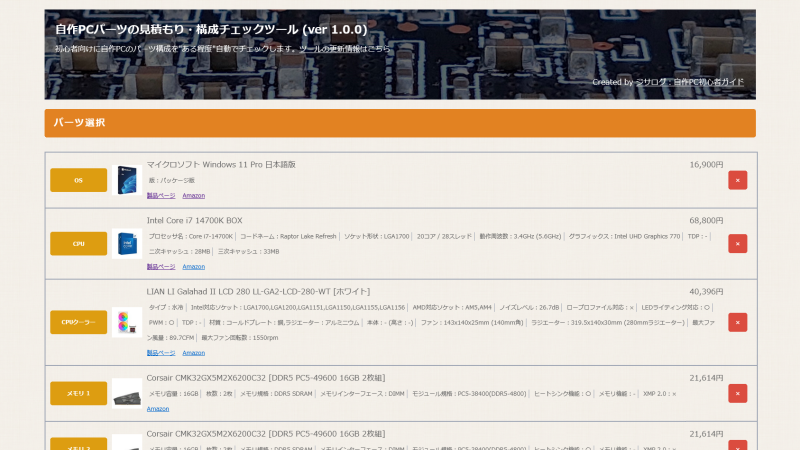

自作PCでケースファンを選ぶ際に、製品名などに「PWM対応」と付いたものを見たことがあると思います。

PWMは、簡単に言うとファンの回転数を制御する技術のことですが、これを使うためにはマザーボード側などで対応している必要があったりするので、パーツを選ぶ前に、きちんと知っておいた方がいいです。

この記事では、自作PCにおけるPWMについて、PWMの見分け方や注意点、メリットなどを解説します。

目次

自作PCのPWMとは?

PWM(Pulse Width Modulation)とは、ファンの速度・回転数を細かく調整する技術で、より効率的な冷却をすることができます。

元々、ファンの電圧をコントロールすることでファンの速度・回転数を調整することはできていたのですが、PWM対応の方がより高精度に調整することができます。

BIOSや専用のアプリケーションから、CPUの使用率が80%(または温度が80℃)の場合は、ファンの回転数を80%にするといった設定ができます。

画像のようなグラフで調整することができ、切りのいい温度毎に、ファンの回転数を何%にするか設定することができます。

パソコンが、CPUやGPUの温度をモニタリングしているので、その温度に合わせて、パソコン側が自動的にファンの回転数を調整してくれます。

例えば、CPUの温度が高ければ、ファンの回転数を増やして風量を上げることで冷却性能を上げます。

逆に、負荷が低くてCPU温度が低い場合は、ファンの回転数を落として静音性を高めたり、消費電力を抑えたりします。

PWM対応のファンが使われるパーツは主に、空冷式CPUクーラーのファン、水冷式CPUクーラーのラジエータのファン、PCケースファンです。

CPUクーラーのファンは、CPUの温度と直結する部分なので、基本的に4ピンのPWM対応のものが使われることが多いです。

一方で、PCケース付属のケースファンについては対応していることは少なく、必要であればPWM対応のケースファンを別途購入して追加する感じですね。

PWM対応ファンの見分け方

PWM対応ファンを見分ける方法は次の2つです。

- 製品名や製品ページの仕様を確認

- 現物の場合は、コネクタが4ピンであること。

PWM対応のファンは4ピンのコネクタで、3ピンのコネクタのファンPWMには対応していませんが、マザーボードによるある程度の回転数制御は可能です。

ただし、4ピンのPWMファンに比べると制御の精度は低くなります。

したがって、細かい回転数の調整をしたい場合は、4ピンのPWM対応ファンを選ぶようにしましょう。

PWM対応ファンを使う場合の注意点

PWM対応のファンを使う際には、マザーボードのファンコネクタが4ピンである必要があります。

マザーボード側が3ピンだとコネクタ自体に挿すことはできますが、PWMでのファンの回転数の調整ができないので、マザーボードを選ぶ際に注意しましょう。

最近のマザーボード5製品ほど確認してみたところ、今はほとんど4ピンのコネクタが搭載されているので、あまり意識する必要はなさそうですね。

PWM対応ファンのメリット

PWM対応のファンには次のようなメリットがあります。

- 高精度なファンの回転数制御

- 温度管理の最適化

- 静音性の向上

- 長寿命

- 消費電力の節約

これらのメリットについて、わかりやすく解説していきましょう。

高精度なファンの回転数制御

PWM対応のファンは、パルス幅変調を用いることでファンの回転速度を細かく調整し、使用状況に応じて冷却効率を最適化することができます。

PWMに対応していないファンでも、マザーボードやファンコントローラー使って、供給電圧を調整することでファンの回転数を調整することはできますが、PWM対応ファンと比較すると精度は高くありません。

温度管理の最適化

PWM対応ファンは、必要最小限の冷却で済む状況では低速で動作し、パソコンが高温になるとファンの回転数を上げることで適切な温度を維持します。

CPUやGPUなどのパーツが高温になることで起きるパフォーマンスの低下や損傷のリスクを減少させることができます。

また、ファンは常に最大速度で動作する必要がなくなり、その都度最適な冷却をすることができます。

静音性の向上

PWM対応ファンは、必要な時のみファンの回転数を上げるので、それ以外の時は比較的静かになります。

高負荷時は冷却する必要があるので、ファンがうるさくなってしまうのは仕方ありません。

しかし、PWM非対応のファンだと冷却する必要がない時にも高い回転数であるため、比較的に静音性は高くなります。

そのため、作業中は集中したいからできるだけ静かな環境がいいと言った静音性を求めるユーザーは、PWM対応のファンにした方がいいでしょう。

長寿命

PWM対応ファンは、速度を必要に応じて制御することができるため、常に最大出力で動かす必要がなくなります。

これにより、ファンにかかる負荷が減少し、結果としてベアリングや回転部品の摩耗、モーターの劣化が遅くなることで寿命を延ばすことができます。

消費電力の節約

PWM対応ファンは、必要に応じてファンの回転数を調整することができるので、PWM非対応のファンと比べて、無駄な電力消費を削減することができます。

ファンが常に高回転で動作する必要がなくなるので、その分消費電力を節約することができます。

とは言え、元々ファンの消費電力は大したことはないので、大幅な電気代の節約とまではいきません。

まとめ:より高精度に温度管理したい方はPWM対応のファンがおすすめ!

PWM対応のファンを使うことで、高い精度でファンの回転数を制御することができ、温度管理や冷却効率を最大限高めることができます。

PWMに対応しているかどうかは次の方法で確認しましょう。

- 製品名や製品ページの仕様を確認

- 現物の場合は、コネクタが4ピンであること。

また、PWM対応のファンを使う際には、マザーボードのファンコネクタが4ピンである必要がありますが、最近のマザーボードはほとんど4ピンのコネクタが搭載されているます。

そのため、あまり意識することなくマザーボードを選んで問題ないでしょう。

ジサログ:自作PC初心者ガイド

ジサログ:自作PC初心者ガイド